Akio Matsumura

Cette semaine le monde entier commémore le 5è anniversaire de la catastrophe qui a frappé la centrale japonaise de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011, le pire accident nucléaire de l’histoire.

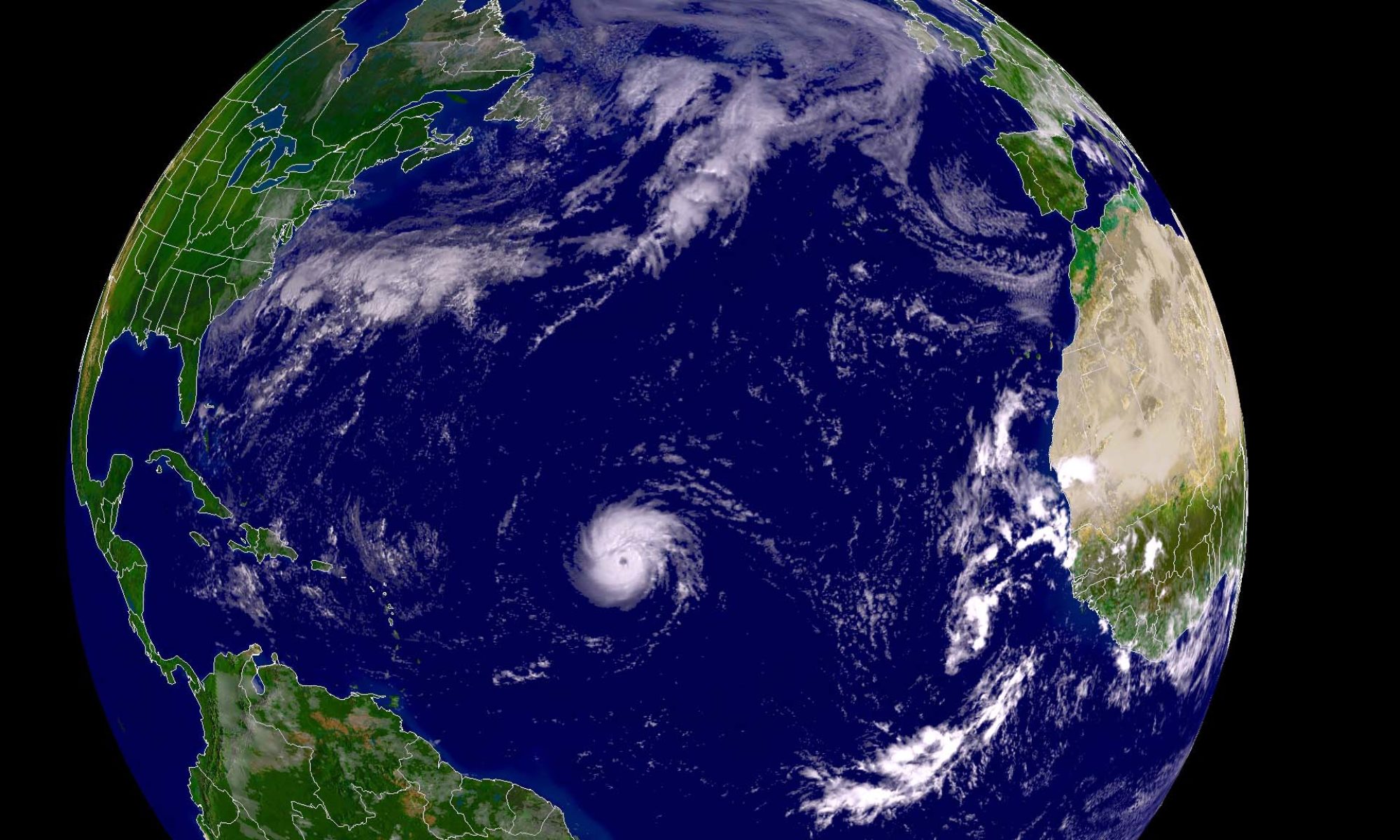

De multiples aspects de la crise continuent à affecter la santé de la population et la sécurité environnementale. Au total, 178 000 réfugiés (dont 99 750 à Fukushima) ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux. Chaque jour, 400 tonnes d’eau contaminée s’écoulent dans l’océan. Des pluies torrentielles balaient les matériaux radioactifs encore présents sur le site pour les déverser dans la mer. 814 782 tonnes d’eau contaminées sont stockées dans plus d’un millier de citernes et chaque mois, de nouvelles citernes sont mises en place. Les 7 000 travailleurs de la centrale accomplissent chaque jour des taches dangereuses. Ces ouvriers qui prennent leur travail à cœur ont résolu jusqu’ici bon nombre de problèmes, mais certains problèmes continuent à mettre en difficulté les responsables et les équipes de nettoyage. Nul ne peut s’approcher des réacteurs 1, 2 et 3 en raison de l’intensité des radiations et il n’y a pas de solution scientifique à attendre pendant au moins 40 ans. Malheureusement, on ne peut pas exclure de nouvelles perturbations à venir : la probabilité d’un nouveau séisme important n’est pas nulle.

Depuis l’accident de Fukushima, nous avons eu la chance de recevoir rapidement des opinions et des recommandations de divers horizons. Physiciens nucléaires, médecins, militaires, sismologues, biologistes, océanographes, vulcanologues, journalistes, chefs spirituels, parlementaires, étudiants, organisations de citoyens et leaders d’opinion ont tous exprimé leur point de vue.… Continue reading